Газета «Русский инвалид» №2 [4 января 1862]:

Ввоз чая в Россию новым путем. - Вот что пишет, между прочим, в одном из последних номеров минувшего года, «Посредник Промышленности и Торговли:» «Новое постановление о дозволении ввоза чая уже начинает оказывать действие. Московский купец К. А. Попов (фирма братья Поповы, в Москве) со здешним (т. е. московским же) купцом А. П. Шиллингом, недавно отправясь в Лондон (К. А. Попов и сын Шиллинга, А. А. Пиллинг), купили там, за общий счет, партию чаев, и на днях возвратились оттуда. Чаи эти они распорядились отправить частью по железной дороге до Петербурга, так чтоб на 1-е апреля 1862 года, они как раз успели к новоустановленной пошлине, а потом, оплатя оную, немедленно отправить, их в Москву. Здесь (в Москве) у гг. братьев Поповых большой магазин оптовой и розничной продажи чаев. Остальную же часть чаев они положили отправить водою по открытии навигации в С.-Петербург. У братьев Поповых есть чайный магазин и в Петербурге. Это новое начало чайного дела нашими русскими».

Газета «Новое Время» №3560 [25 января 1886]:

МОСКОВСКИЙ ФЕЛЬЕТОН.

22-го января.

Люди, склонные к более или менее плохим каламбурам, пришли в неописанный восторг. По их словам, они и «не чаяли», чтобы в Москве могла случиться такая «чайная» история, от которой иные московские «чайники» впали в «отчаяние»...

Эту поистине отчаянную тему любители могут варьировать и далее, но ради каламбуров не следует забывать сущность дела.

Все давно уже знали, что многие торговцы очень бесцеремонно распоряжаются с китайской травой и угощают своих покупателей такими сортами чая, о которых в Небесной империи никто и понятия не имеет. На этих самых столбцах мы довольно подробно рассказывали читателям, какого рода операции «смешения» производятся чайными торговцами в тиши их лавочных лабораторий. Приезжая из Петербурга «капорка», не отмечаясь в Москве по приезде, прямо попадала на жительство в московские чаи. Рогожские дрогисты-добровольцы со своей стороны потихоньку угощали Москву Иван-чаем, тем самым Иван-чаем, красивые розовые цветочки которого вы, московский читатель, могли видеть на картинке г. Кузнецова в обществе художеств. Всем были известны эти чайные фокусы, но фокусники храбро продолжали дело, рассчитывая на свое уменье прятать концы. Правда, изредка производились облавы на какие-нибудь пуда два-три спитого чая и «преступники», в лице маленьких торговок или отставных солдат, ввергались куда следует, по большие, солидные торговые мухи очень легко прорывали паутину законных преследований и облав.

Наконец «торговый дом Александра и Ивана Поповых» принужден был воскликнуть: «сорвалось!..»

Московские чайники давно уже дивились, каким это образом господа А. и И. Поповы ухитряются продавать, да еще на сроки, чаи по 1 р. 17 к. за фунт, тогда как он самим должен обходиться, с пошлиной, не меньше 1 рубля 28 коп.! Торговцы дивились, а Поповы шли в гору, не брезгая средствами и такого рода, как чересчур близкое подражание этикетам большой торговой фирмы К. и С. Поповых. Повышение пошлины было очень на руку продавцам «дешевого» чая: делишки их пошли еще лучше. Наконец одна большая фирма и задала себе задачу добиться, в чем заключается суть торговых операции гг. А. и И. Поповых. Такого рода торговые «тайны» охраняются ревниво, и задача была нелегка. Еще год тому назад, любопытная фирма отыскала среди своих служащих одного «верного человека» и поручила ему войти в доверие к А. и И. Поповым. Верный человек ловко исполнил свое дело. Он безукоризненно служил новым хозяевам, удостоился их доверия и был наконец допущен ими в ту таинственную храмину, где производились главные операции, а через несколько времени полиция открыла у гг. А. и И. Поповых больше ста пудов капорки, частью уже смешанной с настоящим чаем.

Как бы то ни было, но к волнениям торговой Москвы прибавились еще и чайные волнения, хотя и без них волнующего материала оказывалось весьма достаточно. На этих днях биржа растревожена была слухами о крупных неплатежах одной фирмы, торгующей мехами, и о несостоятельности одного суконщика.

Газета «Новое Время» №6221 [25 июня 1893]:

Кишиневский корреспондент «Од. Л.» сообщает об обнаруженной уже в городе фальсификации чая.

Обнаружено, что некто Бронфман занимался фальсификацией чая известной фирмы «К. и С. Поповы», этикеты которой найдены были у него в квартире в достаточном количестве. Там же найдены казенные бандероли, колодки для набивки чая в оболочки, свинцовая бумага и несколько фунтов брусничного листа, в самом неопрятном виде, и проч. Владелец «фабрики» Бронфман, застигнутый с поличным, откровенно сознался, что он занимается фабрикацией чая «К. и С. Поповы», который и сбывает постоянно в бакалейный магазин купца Нухима Бельцкого, на Новом базаре. Мало того, он даже посвятил пристава Розенберга во всю тайну и все тонкости чайной фальсификации. Войдя в сделку с содержателем бакалейного магазина Бельцкого. он получал из его магазина пачки настоящего чая фирмы «К. и С. Поповы». Затем он отклеивал осторожно бандероль и высыпал чай. Половину этого чая он оставлял в чистом и неприкосновенном виде, а другую половину смешивал с брусничным листом и этою смесью набивал обратно старую оболочку, после чего обклеивал ее опять снятою раньше казенною бандеролью, таким образом, Бронфман, по его же собственным словам, вырабатывает еженедельно до 30 фунтов чая, который идет исключительно в магазин Бельцкого.

Львиная доля заработков, как и надо было ожидать, оказывается, идет в пользу купца, Бронфман, получает по 20 коп. за каждый приготовленный им фунт чая.

Этим делом, как заявил Бронфман, он занимается уже ровно 8 месяцев, следовательно, за это время, он успел уже выработать около 1,000 фунтов чая, который разошелся по всей губернии, а в особенности в местечки и деревни, которые составляют главный контингент покупателей купца Бельцкого. Из «чайной фабрики» полиция немедленно же отправилась в «чайный склад» купца Бельцкого и там обнаружено было 22 фунта чая фирмы «К. и С. Поповы» в переделанном виде. В начале Бельцкий показывал, что он Бронфмана совсем не знает, а затем сознался, что действительно приобрел у него 25 фунтов чая со скидкой 25 проц.; чай этот Бронфман будто бы приобрел на какой-то распродаже и продал ему по случаю; Бронфман же, раз сознавшись, уличает уже и своего компаньона. Пока оба привлечены к ответственности по 173 ст. ул. о нак.

Газета «Новое Время» №6237 [11 июля 1893]:

На возможность разведения чайных плантаций в Закавказье указывал еще покойный профессор Бутлеров, энергичный почин которого дал было этому делу живой толчок. И уже никак нельзя было ожидать, что оно встретит не поощрение, а какие-то препятствия, как сообщает об этом «Новое Обозрение» в письме из Батума.

Известный чайный плантатор и торговец г. Попов приобрел не мало земли около ст. Чаква и Кобулеты для разведения чайной плантации, затратив много десятков тысяч, встретил весьма серьезные преграды в этом деле. Вступив во владение приобретенными участками, он вздумал было уничтожить кустарники и обработать бывшие под ними земли для насаждения чайных кустов, но явились агенты управления государственными имуществами Кутаисской губ. и положили свое решительное «veto». Хотя Попов считается полноправным хозяином приобретенных им земель, однако, пользоваться ими не может. Дело, поэтому, стоит до поры, до времени.

Желательно было бы, чтобы оно и не стояло и не залеживалось.

Газета «Новое Время» №6676 [29 сентября 1894]:

«Нов. Обозрение» посвятило обширное письмо пребыванию министра земледелия в Батуме и Чакве. По-видимому, есть надежда, что будут, наконец, улажены запутанные земельные отношения, составляющие столь большую помеху развитию земледелия в крае. Первые пионеры в Батумской области, права которых на приобретенные участки не раз оспаривались и имена которых не раз являлись в газетах, в конце концов, кажется, уселись крепко на своих землях. Министр осматривал имение московского чайного торговца Попова; возможность успеха чайной культуры в Чакве не подлежит сомнению: настолько хорошо идут посаженные чайные деревца. Еще яснее это видно по имению инженера Соловцова, где 3-4-летние плантации чайного куста уже дали сбор настоящего чая. Кусты эти уже приносят семена, которые собираются и служат для дальнейшего расширения чайных плантаций. У Соловцова, кроме чайных плантаций, разведен фруктовый сад и имеются питомники декоративных растений. Г. министр с интересом останавливался над всеми подробностями этого нового дела, обещающего краю столь большое будущее. Опыты Соловцова должны убедить каждого, даже скептиков, в возможности организации культуры чая не только как любительского дела, но и как выгодного экономического предприятия. Сам Соловцов, известный как инженер-строитель, ныне лично руководит всем своим хозяйством, и надо отдать ему справедливость - с большою любовью и энергией.

Газета «Новое Время» №6753 [15 декабря 1894]:

Товариществу чайной торговли и складов братья К. и С. Поповы дарован государственный герб за пятидесятилетнюю полезную торговую деятельность.

Газета «Новое Время» №6925 [11 июня 1895]:

По Высочайшему повелению внесен в Комитет Министров всеподданнейший отчет за 1893 год о состоянии Кутаисской губернии. В отчете этом, по объяснению военного губернатора о том, что известная фирма чайных торговцев Поповых производит в обширных размерах опыты по разведению чайного куста, для сего выписала сведущих в деле китайцев, и что опыты эти в недалеком будущем обещают увенчаться полным успехом, последовала Высочайшая Его Императорского Величества отметка: «Весьма отрадно». Комитет, в заседании 2-го мая сего года, выслушав означенный отчет, между прочих, постановил: испросить Высочайшее Его Императорского Величества соизволение на предоставление м министру земледелия и государственных имуществ опубликовать о таковой Высочайшей отметке Его Величества во всеобщее сведение. Государь Император, 12-го мая 1895 года, на сие Высочайше соизволил.

Газета «Новое Время» №6960 [16 июля 1895]:

Пример чайной фирмы «К. и С. Поповы», устроившей на Кавказе образцовую чайную плантацию, вызвал среди московских чаеторговцев подражателей. Теперь на Кавказ, в Батумский округ, отправились представители от нескольких чайных фирм с целью приобретения земель для разведения чайного куста. Говорят, что москвичи встретились там с харьковскими чаеторговцами, приехавшими для той же цели, и между ними из-за облюбованных земель, как говорится, началась схватка. Разумеется, претенденты на землю в своих домогательствах лишь набьют на нее цену, что владельцам, конечно, и на руку.

Газета «Новое Время» №7346 [1896]:

Культура чая на Кавказе начинает, по словам «Торгово-Пром. Газ.», принимать широкие размеры. О результатах насаждения чайного куста свидетельствует всероссийская выставка, на которой кавказский чай выставлен: удельным ведомством, фирмой «К. и С. Поповы» и А. А. Соловцовым - пионером в деле культуры чая на Кавказе. Последний продал одной московской фирме 600 фунтов чая собственных плантаций, по 75 коп. за фунт с укупоркой и доставкой.

Газета «Новое Время» №7348 [12 августа 1896]:

В Варшаве на гигиенической выставке собраны фальсифицированные этикетки чайной фирмы К. и С. Поповых. Каждый чайный торговец старается выделить как-нибудь буквы: «К. и С.». По словам «Варшавск. Дн.», купцы додумались до следующих способов подделки: чайный торговец поместил буквы К. и С. на обертке чая, следующим образом: «Торговый дом китайских чаев (крупный шрифт) П. М. Герман (мелкий шрифт) К и тай С кий»; другой торговец придумал такую этикетку и надпись: «Чай, не уступающий достоинству чая (малый шрифт) Поповых Купец и Сортировщик».

Газета «Новое Время» №7585 [9 апреля 1897]:

За кулисами чайной торговли.

МОСКВА.

(Корреспонденция «Нового Времени»).

На одной и той же странице, даже на одном столбце «Московских Ведомостей» (№ 70) появились две публикации - «К. и С. Поповы» и г. «Роживю», взаимно одна другую уничтожающие. По внешности и форме, обе публикации, видимо, рассчитаны на то, чтобы произвести на читателя импонирующее сильное впечатление, обе занимают много видного в газете места напечатаны крупным шрифтом и имеют немало подчеркнутых выражений. Фирма «К. и С. Поповы» торгует китайскими чаями, а «Роживю» - цейлонскими чаями, и каждая старается поставить себе не то в достоинство, не то в заслугу, что одна торгует чаем только китайским, а другая только цейлонским. Первая ссылается на то, что большинство торговцев примешивают будто бы к чаю китайскому - индийский и цейлонский, этим как бы портят чай китайский, а она, видите ли, «мешаным чаем никогда не торговала и не торгует». Поневоле молвишь, как сильно это сказано, а между тем как это не верно и с действительностью не согласно. Фирма ‹К. и С. Поповы» не мешает чай индийский с китайским, это правда, но ведь и другие фирмы его не мешают, стало-быть, указывать на других, да еще как на большинство торговцев, не следовало. Другое дело чай цейлонский. Этот чай примешивают очень много чайные торговцы, но составляет ли такая примесь прямую фальсификацию продукта – вопрос по меньшей мере спорный, потому что чай цейлонский имеет, особенное качество - большого настоя, каким в гораздо меньшей степени обладает чай китайский. Таким образом, чай цейлонский во всех низких сортах как бы пополняет недостатки чая китайского, не вредя его достоинству. Бесспорно, лучше каждому продукту идти к потребителю с открытой головой, под своим именем и кличкой, но нельзя видеть ни подлога, ни проступка в том, что чай цейлонский примешивают в пропорции 15-20 процентов к чаю китайскому. Ведь примесь или смесь под именем «сортировки» одного китайского чая само Товарищество «К. и С. Поповы» совершая ежедневно, в целом строе сортировочных барабанов своего рассыпочного помещения, не находит же, как видно, особой заслугой, ибо благоразумно об этом умалчивает. А между тем такая сортировка-смесь чуть ли не десятка сортов разного китайского чая производится в один конгломерат, который подносится потребителю, как бы снятый уж если не с одного чайного дерева, то, по крайней мере, с одной чайной плантации. Что же это такое, как не смесь сочиняемая усмотрением сортировщика рассыпочного отделения? Чай китайский также разнообразен по своим качествам и виду, как разнообразен любой продукт русского огорода – капуста, огурцы, картофель, и цена ему на месте существует от 8 до 80 лан за покуль (147 русских фунтов). Судите же сами: если фабриканты чая - китайцы ценят его один перед другим на столько выше и дороже, что разница выходит за русский фунт, как гривенник и рубль, то, полагаем, достоинство чая настолько не равно, что сортировка его ничуть не лучше такой же сортировки и с цейлонским чаем.

Другая сторона этого забавного состязания в рекламировании своей лавочки: г. Роживю, торговец цейлонским чаем, старается уверить публику, что чай «цейлонский во многих отношениях выше китайского», и что он, Роживю, «представитель для всей России цейлонских плантаторов»*). Все это в некоторых чертах, пожалуй, верно, но далеко не верно в том, что будто чаи цейлонские выше и вкуснее чаев китайских. Везде и всюду цейлонский чай примешивается к китайскому исключительно только из-за большего настоя, но не думаем, чтобы кто-нибудь из русских знатоков-потребителей предпочитал высокий сорт цейлонского против чая китайского. Покуда это настолько верно, что уверять в противном - значит заведомо называть вещи не присущим им названием.

Реклама, как всякая реклама, не ищет истины, а ищет барыша для хозяина рекламы. Прибегать к ней такой солидной фирме, как «К. и С. Поповы», едва ли следовало, тем более, что она же, эта фирма ведет настойчивые опыты насаждения и культуры чайного куста на Кавказе, - опыты, за которые всякий русский человек не может не сказать, спасибо. Надо заметить, что в чайной торговле дошли теперь до того, что посредникам-торговцам скидку делают в 20%; товар дают в кредит в 6-9 месяцев; барыша себе присчитывают 10%‚ да еще хотят, чтобы товары их, считали, почему-то, вне конкуренции. Выходит так, что многие чаеторговцы на цену в 2 р. и 1 р. 60 к. за фунт развешивают чай оптовой стоимости 1,22 к. и 1,03 к. Попробуйте отнять пошлину на чай, 80 к. за фунт, без различия цены и качества продукта, - и выйдет, что на цену 2 р. за фунт развешивают чай в 42 к.; на цену в 1 р. 60 развешивают в 23 к.

Н. Чукмалдин.

*) Что касается до «представительства цейлонских плантаторов», то, право, это так широко сказано, что лучше было бы не поддерживать подобного заявления. Г. Роживю представитель в России лишь некоторых плантаторов Цейлона, но отнюдь не всех и даже не большинства из них, ибо он наравне с другими покупает зачастую чай цейлонский в Коломбо на Цейлоне и на аукционах в Лондоне.

Газета «Новое Время» №7834 [17 декабря 1897]:

«Торгово-Промышл. Газета», пользуясь данными «Вестника Финансов», сообщает ряд сведений о положении чайного дела в Батумском округе. Всего успешнее пока идет дело у торгового дома К. Попова, который уже выпустил в продажу первый чай, собранный п приготовленный в России (пока еще китайскими рабочими). В свою очередь, в недалеком будущем (с 1900 года) обещает сделаться громадным центром чайного дела удельное Чаквинское имение.

Из наличных 18,000 десятин удельного ведомства по меньшей мере две тысячи вполне годны под чайные плантации; считая средний сбор с десятины в тысячу фунтов, получим, что Чаквинское удельное имение в будущем может дать до 50,000 п.,

тем более, что администрация имения старается развить чайную культуру и среди местных крестьян, раздавая им семена и саженцы и затем обещав им прием от них сбора листьев.

В последние годы культура чайного куста начинает прививаться и в других имениях Батумского побережья. Из более значительных насаждений последнего типа можно отметить плантацию А. Е. Вучино, у которого имеется уже до 30,000 кустов рассаженных на пространстве 5-6 десятин; затем, имение г. Веру, где имеется 7 оригинальных китайских экземпляров, 2,000 двух-летних саженцев и 4,000 сеянцев в питомнике, из которых: 2,000 посадки осени 1895 г. и 2,000 весны 1896 г. и, наконец, питомник г. Стоянова, у которого в последние два года выращено около 500-600 штук сеянцев.

Судя по объявлениям дома К. Попова, ценность чая, выделанного в России, не меньше ценности чая китайского, полученного издалека, заплатившего пошлину и т. д. Надо думать, что высокие цены будут стоять только начале, пока еще культура чайного куста не стала на твердые ноги, пока еще приходится плантаторам переплачивать лишние деньги за науку. В самом Китае, как видно из статей г. Краснова, печатавшихся в «Неделе», стоимость фунта чая не превышает 30-50 коп., даже, кажется, еще дешевле.

Газета «Новое Время» №7846 [31 декабря 1897]:

СРЕДИ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ.

В «Рус. Труде» помещено нигде еще не напечатанное письмо покойного Соловцова, писанное с нижегородской выставки и обстоятельно рассказывающее о том, как устраивалось чайное дело в Батумском округе. Соловцов был, как известно, инициатор этого дела у нас и еще в 188З-84 гг. выписал из Ханькоу сеянцы и семена чайного куста, но первый чай, выделанный в России, он получил только от кустов, выращенных им из семян, полученных уже в Батуме. Это сделано было потому, что растение, перенесенное па новую почву и в новый климат, обыкновенно претерпевает серьезные изменения; чайный куст в 3том отношении не делает исключения, и русский чай а priori должен по необходимости (как и цейлонский) довольно существенно отличаться вкусом от чая, собранного и приготовленного в Китае. Говоря о выставленном в Нижнем образце чая фирмы Поповых, принявшейся за разведение чайных плантаций в Батуме, Соловцов приводит соображения, которые наглядно показывают, что Попов не мог сделать весь свой сбор с растений, выращенных в имении из семян. Плантация его, разведенная из семян слишком молода для этого. Положим, что она разведена из семян, приобретенных одновременно с кустами. Мне положительно известно. что г. Попов только в 1893 г. начал покупать земли в окрестностях Батума и, следовательно, посев семян мог быть не ранее 1893 г. Надпись на витрине г. Попова в I отделе Нижегородской выставки гласит, что первый сбор был сделан в 1895 г.

Сбор делается, как я уже объяснял, весной, начиная с половины апреля. В это время растения г. Попова были едва на полуторогодовалом возрасте, и следовательно, имели только по несколько листьев. В таком возрасте обрывать листья, хотя бы и частью, значит портить навсегда и даже прямо уничтожать растение. Неужели какой-нибудь хозяин станет уничтожать свои насаждения, устроенные притом с громадными расходами, чтобы получить какой-нибудь фунт чая?

Нужно заметить, что в течение 1½-годового существования саженцы г. Попова должны были перенести пересадку из питомника в плантацию. При этой операции растение требует самого тщательного ухода и поддержки, и никто, понимающий дело, не станет обрывать у него в этот период листья.

Обыкновенно ранее 4-х-летнего возраста (от посева) сбора с чайного куста не начинают; и притом сбор первое время делается самый умеренный, чтобы не остановить дальнейшего развития растения. Хороший сбор можно делать только с 6-7 летних кустов. В 1896 году сеянцы г. Попова ко времени сбора были в возрасте 2½ лет, когда тоже не делают сбора.

Затем Соловцов дает другие указания, бросащие несколько странный свет на чайные плантации фирмы Пововых, где дело, по словам покойного, «окружено таким секретом, что никаких данных о нем получить невозможно». Во всяком случае, самое важное заключение Соловцова то, что о качествах русского чая судить теперь было бы слишком поспешно: вопрос этот может быть решен только десятилетнею практикою.

Газета «Новое Время» №8062 [8 августа 1898]:

Но близ Батума я нашел одно учреждение, которое поставило своим принципом не внимать никаким резонам и доводам и закупорилось в свою раковину, как испуганная улитка. Это - чайная плантация московских купцов, братьев К. и С. Поповых, которые так популярны в России и особенно в Москве. Чай этой фирмы очень распространен, а успех торгового дела даже породил подражателей и подделывателей этикеток. Теперь эта популярная фирма братьев К. и С. Поповых, по примеру некоего батумца Соловцова, ныне уже покойного, устроила близ Батума, в местности Чаква, чайную плантацию и уже раз имела сбор чаев в несколько десятков пудов. Казалось бы, затеяв новое и хорошее дело, московские братья К. и С. Поповы должны широко раскрыть двери своей плантации: приходи, смотри и поучайся! Но если фирма желала скрыть свою плантацию от «конкурентов», если, наконец, служащие на плантации очень заняты и не имеют времени водить каждого посетителя, то для корреспондентов следует сделать исключение. Корреспондент чайных плантаций разводить не будет, за это можно ручаться чем угодно. Но на плантацию чайной фирмы К. и С. Поповых не допускают и корреспондентов. Ваш покорный слуга, получив отказ, как обыкновенный турист, предъявил визитную карточку с обозначением, кто он такой. Но результаты остались те же. Управляющий плантацией (он, говорят, японец по происхождению) отвечал, что «вход воспрещен», что надобно «доставить карточку от Константина Сергеевича», - и сейчас же повернул в сторону.

Признаюсь, разыскивать «карточку Константина Сергеевича (т.е., вероятно, г. Попова?)», у меня особого желания не было, да и где этот Константин Сергеевич обитал - Бог весть; поэтому, я, пожав плечами, отправился на чайные плантации удельного ведомства (в 1½ вер. от плантации Поповых). Тут никаких диких преград и шлагбаумов не было, - милости просим, кому угодно и когда угодно. Я осмотрел плантацию чайных молодых кустиков, видел питомник; порядок на плантации образцовый, чайные кусты растут па славу, а также прекрасно растут камфарные, восковые, лаковые и апельсиновые деревца; кругом плантации строится несколько больших каменных домов - помещения для служащих удельного ведомства; на самом копчике своего обзора я встретил управляющего и полу от него сведение, что первый сбор чая с плантации ведомства будет произведен в 1899 году.

- Отчего не пускают на плантацию Поповых? - спросил я.

- Господь их знает, - отвечал управляющий. - Чего там скрывать, ума не приложу.

- А хорошо у них идет дело?

- В прошлом году собрали 90 пудов, теперь соберут больше.

В Батуме мои новые знакомые смеялись, когда я говорил плантации Поповых, и шутя говорили:

- Можно подумать, что у них не чай культивируют, а фальшивые бумажки делают!

Действительно, что так. Ах, московские купцы, московские купцы! От головы до пяток на вас особый отпечаток…

Газета «Новое Время» №8289 [26 марта 1899]:

Владелец известной чайной фирмы «Братья К. и С. Поповы» в течение долгих лет собирал коллекции материй, бронзы, изделий из слоновой кости, фарфор, керамику Японии, Китая, Сиама, Индии. Недавно всю эту свою богатейшую коллекцию, доходящую до 50,000 предметов и оцениваемую свыше миллиона, г. Попов принес в дар художественно-промышленному музею при Строгановском центральном училище технического рисования в Москве. По неимению достаточных помещений для размещений даже принадлежавших уже музею коллекций, музей должен был отказаться от ценного дара г. Попова, если бы министерство финансов не исходатайствовало разрешение на оставление за музеем принадлежавшего последнему миллионного по стоимости дома на Мясницкой, перешедшего в казну и который предполагалось продать.

Газета «Новое Время» №9130 [5 августа 1901]:

Урожай русского чая на Кавказе.

БАТУМ.

(Корреспонденция «.Нового Времени»).

На закавказских плантациях ожидается в нынешнем году богатейший урожай чая: втрое и вчетверо более прошлогоднего. Русское чайное дело около Батума в последние годы широко разрослось, опередив самые смелые надежды. Первым насадителем чайных плантаций на Кавказе был покойный полковник Соловцов. После него завели плантации чаеторговцы Поповы, а шесть лет назад начало чайное дело на Чакве и удельное ведомство. Результаты поразительные: у Поповых занято чайными плантациями уже около 500 десятин, у удельного ведомства, начавшего опыты чайной культуры с 20 десятин, в нынешнем году занято чаем 160 десятин. Уделы каждый год расширяют свое чайное хозяйство, занимая новые участки (по 10 — 15 десятин ежегодно) и имеют уже свои питомники, свои семенные плантации и свой посев. Кроме того, завели плантации чая многие частные лица. Землевладельцы около Чаквы: Стоянов и Вучина заняли чаем - первый под Цикидзире 20 десятин, второй 40 десятин, г. Быховец в Махинджаури 5 десятин, Зверев и Д'Альфонс по 2 десятины. Удельное имение служит теперь рассадником чайного деда на Кавказе, снабжая землевладельцев семенами. Закавказские туземцы тоже не остались глухи к новым культурам и завели свои чайные плантации. Заслуживают особого внимания начинания министерства государственных имуществ и земледельческих школ, основательно занявшихся здесь чайным делом. Культура чаев в Батумском округе развивается самым очевидным образом. Грустнее всего, что при этом расцвете чайного дела собственнику и первому инициатору культуры чая на Кавказе покойному Соловцову не удалось сохранить своих трудов для последователей; с его смертью его хозяйство совершенно упало и расстроилось. Соловцовские земли ныне не дают уже ни фунта чаю: в его имении зародыши погибли, все заросло...

Соловцов имеет неоспоримые заслуги в культурном движении Закавказья: он пропагандировал чайное дело для общей пользы и не обставлял свои начинания никакими секретами. У последователей Соловцова, смотрящих на дело больше с коммерческой стороны, все обставлено секретом: Поповы на свои плантации никого не пускают, их хозяйство ведется в тайне. Удельное ведомство в этом отношении составляет счастливое исключение. Оно не боится чужого глаза и приходит на помощь всем интересующимся чайной культурой.

На удельных плантациях в нынешнем году соберут до 500 пуд. чая. В прошедшем году эти плантации дали всего 150 п. с 38-40 десятин. Сборов чая ежегодно бывает три, а при счастливых условиях и четыре. Организация дела на кавказских плантациях устроена на китайский лад и составляет теперь большое сложное хозяйство.

По холмам и долинам чаквинского удельного имения на пространстве 16,000 десятин в десятках мест, на пригорках и пригревах разбросаны причудливыми темно-зелеными террасами чайные плантации, ярко выделяющиеся среди рощ бамбука и полей кукурузы. Эти плантации дают удельному имению уже около 20,000 руб. в год. Год назад они дали всего 7-8 тысяч руб. (150 пуд.), но дело растет в громадной пропорции. Нынешний год уже втрое превосходит чайными доходами прошлогодний, а к будущему году под чаем будут кроме прежних уже новые десятки десятин.

Путник

Газета «Новое Время» №12801 [31 октября 1911]:

Товарищество чайной торговли и складов «братья К. и С. Поповы» (правление в Москве) закончило 1910-11 год с балансом в 6.407,795 руб. При основном капитале товарищества 1.500,000 р. и запасном 473,997 р., валовая прибыль достигла 915,000 р., расход же 343,6 т. р. и чистая прибыль выразилась в сумме 601,709 р. Из чистой прибыли отчислено в запасный капитал 28,000 р., на вознаграждение членов правления 40,950 р., в награду служащим 34,000 р. и столько же в распоряжение правления на нужды служащих. Дивиденд пайщиков, за вычетом всех отчислений, определился в 23½%, а именно 352,500 р.

Газета «Новое Время» №13589 [25 июня 1914]:

Подделка товарных знаков.

9 января в Сенате рассмотрено дело о подделке знаков чайной фирмы «К. и С. Поповы», получивших широкое распространение в пределах Привислинского края. Этикетки печатались в гор. Бреславле и переправлялись в Россию целыми тюками, а вместо чая обертывалась какая-то трава, спитой чай и т.п. Один из тюков попался в руки германских властей, и владельцев типографии, где печатались этикеты Тефлер, был приговорен бреславским ландегерихтом в тюрьму на 6 месяцев , а заказчики – еврейская компания в лице Берека, Правера, Кестенберга и др. в числе 6 человек судилась в петроковском окружном суде. Все они были приговорены в тюрьму на 6 месяцев каждый и к штрафу около 2,000 р. Варшавская судебная палата в силу манифеста от наказания их освободила, оставив наложенный штраф в силе. На эту часть приговора осужденные подали кассационную жалобу, но Сенат оставил ее без последствий.

Тихомиров В.А. С Нижегородской выставки : [Впечатления и воспоминания] [1897]:

Климат невысоких горных цепей Нань-Шань провинции Дзян-Си и Ху-Бей юго-восточного Китая подходит, очень близко, к местности: Сухум-Кутаис-Батум, где тоже, хотя и редко, в декабре и январе термометр падает, на день или на 2, до 0 или -2° С и где также имеет место быстрое одновременное развитие молодых листоносных побегов, перезимовавших в состоянии почек. В виду этих данных следовало ожидать, что при соблюдении правильной обработки чайного листа по способу Китайскому, в названной части Южного Кавказа можно рассчитывать на производство здесь хорошего чая.

Как известно, в настоящее время попытки в этом направлении предприняты сначала частными лицами (Полковник Соловцов и К. С. Попов), так и Министерством Уделов. Познакомимся же теперь с тем, что дает нам по отношению к чаю Кавказа Выставка:

В Павильоны Сельскохозяйственном экспонируется небольшая витрина с надписью: Первый Русский Чай Константина Попова, собственных плантаций на Кавказе. Под стеклом, в 6 хрустальных, открытых сверху небольших продолговатых вазах, находится в каждой по ½ фунта, по-видимому, черного чая, сбора 1895 и 1896 годов (по три вазы на каждый год), и тут же лежат пакетики этого чая, вместимостью опять-таки на глаз, около 8 грамм каждый.

Чай этот собран с плантаций К. С. Попова, находящихся в его имениях: Салибаури, Капрэшум и Чаква близ Батума. В 1892 году К. С. Попов выписал из Китая с большими затруднениями и вероятно с не меньшими затратами (как это было в свое время выяснено газетами) значительное количество чайных саженцев и партию Китайцев для ухода за последними, сбора с них листьев и производства самого чая. Благодаря любезности Г-на заведующего витриною, я получил два пакетика этого чая для Фармацевтического Кабинета Московского Университета. По своим высоким качествами, приятному вкусу и тонкому аромату, чай этот, на мой личный взгляд по крайней мере, может быть приравнен смело к лучшими сортами черного Бай-Хао, ценою не ниже, если не выше, 3 рублей за фунт.

Резкую противоположность по своему незавидному вкусу представляет в отношении к нему другой чай, также из Чаквы (недалеко от Батума по железнодорожному пути в Тифлис), приготовленный Г-м Соловцовым, в 1894 - 95 годах.

Столь резко различные результаты не должны, однако же, нас удивлять. Дело в томи, что г. Соловцов, энергии которого прежде всего обязан южный Кавказ разведением там первых чайных плантаций, приготовлял свой чай сам и впервые в жизни, руководствуясь при этом лишь совершенно недостаточными для успешного достижения намеченной цели литературными данными - у К. С. Попова работали, выписанные ad hoc, китайцы!

Очень долго г. Соловцов при разведении чая, сначала в Синопе, близи Сухума, а затем в Чакве, вел дело на собственные риск и страх, и только в последнее время Министерство Уделов приобрело у него чайные насаждения Чаквы. Ви отделе плодоводства им выставлены прекрасные образцы взрослых растений с плодами уже созревающими и зрелыми и молодые сеянцы чайного куста на открытом воздухе, в грядах. И так, благодаря бывшему наместнику Кавказа, князю (тогда еще графу) М. С. Воронцову, успешно разводившему чай в Сухум-Калэ (в городском саду сохранился еще до наших дней один из кустов его посадки), затем г-ну Соловцову и, наконец, К. С. Попову, мы знаем, что чай может считаться вполне уже акклиматизированным в упомянутой местности южного Кавказа. Насколько дело чайного производства пойдет здесь успешно, покажет будущее; теперь пока это совершенно неизвестно еще. Мы, к сожалению, не знаем, во что обошелся К. С. Попову фунт его чая! Никаких пояснительных данных па выставке в этом отношении не имеется - вероятно, в виду исключительных условий, чай обошелся очень недешево; Удельное Ведомство до сих пор пока еще только расширяет питомники; рабочие руки на Кавказе дороги и добыть их не легко...

Затем, для России чай, приготовленный по-китайски, будет всегда предпочтительнее, но сидеть но нескольку часов живым термометром, опустив руку в чай, подвергающейся сушке в особого рода горизонтальных печах, может только китаец! Машинное производство даст товар пригодный по своим качествам более для Англии и Северной Америки чем для нас и потребует больших затрат на приобретение иностранных, очень ценных (даже и без пошлин) машин, устройства обширных зданий и массы умелых рабочих рук. Все это вместе взятое, особенно при отсутствии удовлетворительных подъездных путей, представляешь конечно массу затруднений, особенно для начала; однако же начинать нужно и честь и слава тем, кто не боясь настойчивого бескорыстного личного труда или значительных денежных затрат, не остановился перед препятствиями первых, как показала Выставка, весьма утешительных попыток. Удельное Ведомство, в свою очередь, будем надеяться, окажется на высоте своего призвания: содействовать обогащению нашего отечества разведением чая на южном Кавказе, обогащению столь важному в отношении экономическом при успешном ходе дела.

Герценштейн В. А. Закавказский альманах [1896]:

Плантации фирмы Попова находятся частью близ ст. Чаква и частью в селениях Салибоури и Капришун, и общую площадь, занимаемую этими плантациями определяют в сто десятин Первые насаждения на этих плантациях были заведены в 1893 году, когда были получены из Китая чайные саженцы с землею, затем, продолжая культуру китайскими саженцами, фирма обратила главнейшее внимание на разведение чая семенами, выписываемыми из Китая Из значительного количества 3-4 летних саженцев различных разновидностей и сортов чая привозимых из Китая большая часть растет пока туго и в 1895 году было собрано и обработано сравнительно небольшое количество листьев.

Русский биографический словарь. Т. 14 [1905]:

Попов, Константин Абрамович, коммерции советник, благотворитель и общественный деятель; родился в 1814 г. в посаде Большие-Соли, Костромской губ., ум. в сентябре 1872 г. в Москве. Выучившись грамоте у приходского дьячка, П. начал торговое дело простым мальчиком у своего старшего брата в Костроме, а с 1827 г.— у Петербургского виноторговца Алекина, который в 1831 г. назначил П. своим приказчиком в чайный магазин, где П. пробыл до 1833 г., когда перешел, с целью изучить чайно-торговое дело, к П. Г. Пономареву, а в ионе 1842 г. открыл свой чайный магазин на Невском, у Полицейского моста, и вскоре, в виду расширения торговли пригласил к себе в помощники своего брата Симеона. В 1843 г. П. открыл торговлю и в Москве, на Кузнецком мосту; тогда же он условился с братом торговать под фирмою братья «К. и С. Поповы»; брат оставался в Петербурге, а сам П. переехал в Москву; дела их пошли блистательно. Ободренные успехом, братья Поповы решились выписать чаи прямо от китайцев, при посредстве обмена русских товаров в Кяхте. В 1856 г. С. А. Попов умер. Когда в 1862 г. были открыты торговые сношения с Китаем, П. был в числе первых, решившихся попытаться завести с ним непосредственные торговые сношения: он поручил своему доверенному Окулову заарендовать для него, в виде опыта, одну из чайных фабрик на лучших плантациях; опыт увенчался полным успехом, так как чаи, приготовленные на взятой в аренду фабрике - в Хубейской провинции, в мест. Цуньян, с 60 милях от Ханькоу - были встречены в России с таким же одобрением, как и прежние из Ханькоу. На следующий год П. взял в аренду новую фабрику в Фучау (Фучан). Известность торгового дома П. росла, а еще более утвердилась со времени Московской выставки 1865 г., на которую были представлены чаи собственных плантаций П. В 1861 г. П. предпринимал путешествие в Германию, Бельгию, Ганновер, Англию и Францию, с целью изучения чайного дела заграницей. Много потрудился П. и на поприще общественной деятельности: с 1852 по 1855 г. он служил в Московской торговой депутации, с 1855 г. - состоял действительным членом Московской Практической Академии Коммерческих Наук, в 1859 г. был назначен членом Костромского Попечительного комитета о бедных, а в 1860 г. был избран заседателем от купечества в 1-й департамент Палаты Гражданского Суда. В 1863 г., при устройстве нового городского управления, П. был избран в купеческую управу выборным и в общую думу гласным, с 1864 года состоял депутатом от Кяхтинского купечества для представления правительству некоторых нужд по Кяхтинской чайной торговле, в 1865 году был в числе пяти депутатов от чаеторговцев, ведущих дела с Кяхтой и Китаем, в комиссии при Министерстве Финансов для обсуждения льгот для кяхтинской торговли, с 1865 же года состоял почетным членом Московского Археологического Общества, в 1866 г. был избран гласным и выборным на новое трехлетие. П. известен также и своею благотворительностью: он делал значительные пожертвования Человеколюбивому Обществу, на нужды народного образования (между прочим, на устроенное им в 1861 г. приходское Больше-Сольское Николаевское двухклассное училище); способствовал устройству театра Костромского детского приюта, в 1866 году основал в посаде Большие-Соли Посадский Общественный Банк. В 1866 г., 15-го ноля, П. был пожалован званием коммерции советника.

Очерк торговой и общественной деятельности потомств. почетного гражданина, коммерции советника К. А. Попова, с его портретом (приложение к «Народной Газете»), С.-Пб. 1866 г.; «Иллюстрированная Газета» 1872 г., №40; «Московские Ведомости» 1872 г., №241; «Костромские губерн. Ведомости» 1862 г., № 5; «Сенатские Ведомости» 1866 г., № 55.

И. Ефимович.

Газета «Московские Ведомости» №241 [1872]:

КОНСТАНТИН АБРАМОВИЧ ПОПОВ.

(Некролог.)

Уже несколько месяцев родственники, друзья и многочисленные почитатели ныне покойного Константина Абрамовича Попова с искренним и тревожным участием следили за быстрым развитием болезни, которая неожиданно и резко обнаружилась с год тому назад, потом на время как будто уступив усилиям врачей, в исходе весны снова приняла угрожающие размеры и, наконец, три дня тому назад, «вместе с осенним листом, свела в могилу одного из самых, самых добрых и симпатичных людей, каких только можно встретить.

К. А. Попов, мы уверены, не будет забыт в истории русского торгового сословия, как один из самых крупных представителей русской торговли, как один из тех замечательных русских людей, которые, выходя из более чем скромной среды, способностями, энергией и постоянством пролагают путь к богатству и заслуженной известности. Не менее видное место займет имя Константина Абрамовича и в летописях частной благотворительности нашего времени… Без сомнения, много интересного, много поучительного в жизни человека, который из бедного торгового мальчика, затем простого приказчика, мелкого розничного торговца, ведущего дело на «недельный кредит;» в какие-нибудь пятнадцать, двадцать лет, становится основателем одной из первых торговых фирм России, арендует плантации в нескольких пунктах Китая, и постепенно, последовательно расширяя круг своей деятельности, успевает раскинуть до самых отдаленных концов Империи обширную сеть разумно и правильно устроенных торговых оборотов.

Многочисленны дела милосердия, с которыми покойный успел связать свое имя: не говоря о том, что он сделал для своей горячо любимой им Костромской родины (посад Большие-Соли, в 36 верстах от Костромы) основанием училища, банка, больницы, не говоря о весьма значительных в разное время пожертвованиях в пользу церквей, училищ, благотворительных заведений в Москве и вне Москвы, не упоминая о благодеяниях, щедрою рукою расточаемых частным лицам, можно сказать, не преувеличивая, что давно уже не было почти ни одного дела общественной благотворительности, в котором бы покойный не принимал участия, и теперь новый, обильных ряд благотворений открывается его духовным завещанием…

Но не одним значением в торговом мире, не одним богатством, не почетным положением в обществе, даже не исключительно одною благотворительностью объясняются и те сожаления, которые провожают покойного в могилу, и та симпатия, которую он внушал при жизни всем, кто знал его, а кто-кто только не знал в Москве, хотя по слуху благодушного, приветливого, всегда готового на доброе дело Константина Абрамовича? Тайна и этого общего сочувствия этих искренних сожалений заключается в редкой, неподдельной доброте сердца, составлявшей наиболее характерную черту в нравственном образе покойного. Он сумел уберечь свое доброе сердце среди всех перемен судьбы, всех искушений и соблазнов богатства и успеха; остался ему верен, как говорят близкие свидетели самых последних дней его жизни, и среди страданий тяжкого предсмертного недуга. Этою необыкновенною добротой сердца были согреты его отношения к родным, друзьям, к подчиненным, к старому и молодому, ко всем, с кем сводила его жизнь; эта же сердечная доброта придавала двойную цену и каждому из его добрых дел. Пользовавшиеся его благодеяниями имели повод быть благодарными не за одно то, что он делал, но и за ту простоту, радушие, сердечность, с которыми он делал добро. Этот немудрый, неученый человек, в детстве, как сам он любил иногда рассказывать, учившийся на медные гроши у приходского дьячка, инстинктом сердца, если так можно выразиться, умел возвышаться до того, - увы! как редко доступного и мудрым века, идеала благотворительности, который с такою поразительною возвышенностью и глубиною выражен в словах Апостола: «ничто же пользует, еще и раздам все имения, любве же неимам».

Покойный удостоился многих почетных наград и отличий; он не отказывался от них, не выставлял напоказ лицемерного равнодушия, под которым подчас умеет притаиться самя беспокойная и мелочная суетность; он радовался ордену, почетному званию также просто и безыскусственно, как просто и безыскусственно было все в его жизни. Может быть, получая новый знак внимания правительства или общества, ему было приятно, и кто осудит его? вспомнить о том времени, когда малейшее из этих отличий, которым он владел теперь, представлялось ему, быть может, недосягаемую ступенью земного честолюбия…. Но едва ли бы, в конце концов, умалился общий итог его благотворений, в том случае, если б они и не вели к внешним почестям.

В глубокой, искренней вере в Того, Который судит добрые дела людей не по наружному виду, не в меру их вещественной цены, но от которого не укроется и «единая чаша воды студеной», покойный находил утешение и опору в последней борьбе постепенно изнемогавшей плоти с тяжелым недугом; в этой вере почерпнул он нравственную силу спокойно встретить смерть и с миром отойти в вечность…. Да будет ему по вере его! а между теми, кому он был дорог, между родными, - для многих из них он был нежным, заботливым отцом, между друзьями – не скоро свыкнуться им с мыслью о пробеле, оставленном этой смертью в их кружке, между облагодетельствованными им, между всеми кто ценил его добрую душу и неподдельную любовь к ближнему, да хранится добрая память этой редко-доброй, милой, почтенной личности!

Z.

Газета «Русский инвалид» №98 [4 мая 1862]:

В Москве ощущается небольшой достаток в чаях. Вероятно, недостаток этот скоро должен пополниться; из Кяхты ожидают транспорта с чаем к 15 мая; а 2-го мая будет сложен в пакгаузах Московской таможни чай, купленный в Англии, К. Поповым, и принадлежащий к к первому, так еще 2-м Московским купцам: г А. Шиллингу и В. Сиротинину. Г. Попов знаток в деле чайной торговли, а потому ожидают, что выбранный им в Англии чай будет превосходный! Здесь кстати упомянуть, что на Кяхтинском чае и на чае, который будет привозиться к нам с запада, будут накладываться таможней разные бандероли, так что покупатели по этим бандеролям будут видеть какой каждому из них продают чай? Кяхтинский или Кантонской? Но зато не будут видеть достоинства чая, как теперь не видят достоинства сигар.

Газета «Коммерсант» №60 [7 октября 1909]:

Торговая Москва.

Товарищество чайной торговли и складов Бр. К. и С. Поповы.

Для развития дел в 1883 году торговый дом Бр. К. и С. Поповы, по утвержденному уставу от 18 марта того же года, преобразовался в товарищество, которое, при вступлении в двадцать седьмой операционный год, за предыдущий с 1 июля по 1 июля 1908 09 год, при основном капитале, разделенном на 300 именных паев, по 5,000 руб. каждый, а всего 1.500,000 руб., при валовой прибыли в 848,611 руб. 37 коп. и валовом расходе в 403,735 р. 32 к., дало чистой пользы 444,876 р. 05 к. или на основной капитал 29,66%, каковая польза, согласно §41 устава товарищества, распределена: на уплату государственного сбора 63,500 р.; отчислено в запасный капитал 10% 38,137 р. 60 к. и последний выражается на новый операционный год в 425,811р. 83 к.; отчислено 5% 11,803 р. 83 к. в пенсионный капитал и он выражается теперь 183,911 р. 37 к. выдано в вознаграждение членам правления 5% 17,161 р. 92 к. и им же 5% 11,803 р. 83 к., а всего 28,965 р. 75 к.; 10% в вознаграждение служащих 23,607 p. 65 к. и 10% = 23,607 р. 65 к. в распоряжение правления на нужды служащих, а оставшуюся сумму в 255,253 р. 57 к., или 17,017% на капитал постановлено выдать в дивиденд в таком порядке: 6% или 90,000 руб., как дивиденд и 70% излишка или 165,253 р. 57 к., как дополнительный дивиденд.

У товарищества имеется наличных денег, текущих счетов и переводов на сумму 270,329 р. 65 к.; находится в распоряжении заграничных контор банка 570,649 р. 52 к.; ценных бумаг на 1.026,137 р. 91 к.; недвижимого имущества после 5% амортизации со стоимости строений 270,098 р. 94 к.; движимого имущества, после 10% амортизации, на 75,388 р. 11 к.; товаров и материалов на 1.989,034 р. 52 к. и дебиторов по счетам векселям и наложенным платежам 1.066,796 руб. 82 к. Само товарищество должно по выданным тратам 332,891 р. 41 к.; по пошлинам, подлежащим оплате 1.708,772 р. 84 к. и кредиторам 780,255 р. 91 к., а всего 2.821,920 р. 16 к. Все же сомнительные долги в 120,157 р. 18 к. оценены лишь в 800 руб.

Товарищество имеет с 1881 г. свинцепрокатную фабрику и типографию.

Паи товарищества с 18 ноября 1899 г. введены в котировку на московской бирже, но первая расценка на них явилась 1 июля 1904 г. Два пая дают 1 гол., 4 пая 2 гол., 6 паев З гол., 12 паев и более 4 гол. с правом для одного лица 8 голосов, из коих 4 по собственным акциям 4 по доверенностям.

У товарищества имеются в провинциальных городах склады, оптовые амбары, конторы в Ханькоу и Лондоне.

Отчетность ведется с 1-го июля по 1 июля. Созыв собрания не позже ноября.

За свое высокое качество чаев товарищество награждено гербами и удостоено звания придворного поставщика.

В состав правления за прошедший операционный год входили: председатель К. С. Попов, директора В. А. Абрикосов, Б. И. Абрикосов, бухгалтер Ф. И. Бельмер.

Газета «Коммерсант» №68 [16 октября 1909]:

Кавказские чайные плантации Константина Семеновича Попова.

На днях в печати появилось известие, что английский чайный король Липмон обратил свой взор на Кавказ, и снарядил экспедицию для приискания на Кавказе мест, годных для разведения там чайных плантаций.

Пишущий эти строки быть может и является невольным виновником толчка, данного в этом направлении англичанам, так как более четырех месяцев провел в Лондоне, где беседовал с выдающимися чаепромышленниками о чайных плантациях К. С. Попова, дав им целый ряд выкладок и доказательств пригодности Кавказа для чайных плантаций. В Лондоне я искал капитал, в котором отказало К. С. Попову министерство финансов, не смотря на прекрасный отзыв о жизнеспособности Поповских плантаций на Кавказе, высказанный министерствами земледелия и промышленности и торговли. К прискорбию, я в Лондоне компаньонов не нашел. Там могла быть речь исключительно о продаже плантаций, а об этом К. С. Попов и думать не хотел, не желая ни в коем случае расстаться со своим детищем, которому кроме денег он отдал лучшие годы своей жизни.

Вот краткая история этого дела.

Чайное дело на Кавказе, - дело далеко не новое.

Исходным моментом истории чайного дела на Кавказе является 1847 год, когда князь М. С. Воронцов, выписал из Императорского Никитского сада в Крыму партию чайных кустов и раздал их для рассадки в Озургеты, Зугдиди и Сухум.

За сим в период времени между сороковыми и восьмидесятыми годами минувшего столетия предпринят был еще целый ряд попыток ввести чайную культуру на Кавказе. Вот краткий перечень тех лиц, которые явились продолжателями дела, начатого кн. М. С. Воронцовым: князь M. Гуриэли, князь М. Эристов, Воинов (Сухум), Введенский (там же), Горачек (Кутаис), Гейдус (Новороссийск), Гарбе (Соги), Млакосевич (Гагадехи), Карачев (Ленкорань) и др. Но все это были лишь отдельные разрозненные опыты любительского характера, причем лица, их производившие, смотрели на чайный куст не как на промышленное, а просто, как на садовое декоративное растение. И сколько-нибудь серьезных практических результатов эти опыты не дали. На ряду с частными лицами, культуре чайного куста отведено было место и в ботанических садах: Озургетском, Зугдидском, Сухумском, Батумском и Тифлисском, причем ею заинтересовались и оказывали ей свое содействие и Кавказское общество сельского хозяйства и Императорское Вольно-экономическое общество, а такие ученые, как профессор Рупрехт, профессор Шаррер и другие -помогали делу своими теоретическими знаниями и указаниями. Так продолжалось до 1883 года, когда покойный А. А. Соловцев в своем имении на Чакве сделал попытку поставить чайное дело на более широкую ногу, - попытку, которая, однако, не увенчалась успехом, по причинам, о которых было бы слишком долго говорить здесь.

Поворот в истории чайного дела на Кавказе начинается с девятидесятых годов минувшего столетия, когда сначала К. С. Попов (1893 г.), а затем Удельное ведомство (1896 г.), начали разводить чайные плантации в широких размерах; с этого момента чайное дело из сферы робких и неумелых любительских опытов переходит уже в область серьезных сельскохозяйственных промышленных предприятий.

Много в это дело вложено труда, энергии и капитала К. С. Попова.

Прежде чем приступить к чайной культуре на Кавказе, Попов организовал, за свой, конечно, счет, предварительно целый ряд ученых экспедиций для изучения чайной культуры и обработки чая там, где таковые приобрели уже полное право гражданства. Первая из этих экспедиций относится к 1889 году, - вторая к 1891, третья - к 1893 и последняя - к 1895 году, причем Попов вместе со своими помощниками практически изучал культуру чайного куста и обработку чая, работая сам на плантациях и на фабриках, а сопровождавшие его ученые и садоводы давали научное теоретическое обоснование этим работам и опытам. Таким путем изучено было чайное дело в среднем и южном Китае, Японии, Гонолулу, на Яве, в Ассаме, на Гималаях и на Цейлоне. А затем уже было приступлено к исследованию естественных условий Закавказья, и результате этих экспедиций и исследований для Попова стало ясно, что Закавказье и, в частности, Черноморское его побережье с Батумским округом совершенно совпадают по своим естественным условиям с главнейшими пунктами чайной культуры, в особенности с Китаем.

Задавшись целью дать населению России, по преимуществу простонародью, дешевый, хороший, чуждый всяких посторонних примесей, чайный напиток, К. С. Попов купил землю в Батумском округе в 1892 году и выписал из лучших провинций Китая оригинальные чайные кусты и семена, первая партия которых была получена в Батуме в 1893 году. А затем, в течение последующих девяти лет выписка семян из Китая была повторяема им ежегодно, так как, к сожалению, первые партии этих, очень дорого стоивших семян, доходили до Кавказа в очень плохом состоянии. Кроме того, для производства параллельных опытов выписывались несколько раз семена и кусты из Японии, Гонолулу, Цейлона, Ассама, Гималаев, Дарджилинга, Кенгравале и Явы. В настоящее время, спустя менее чем 15 лет, три имения Попова, "Заветное" (Капрешум), "Привольное" (Салибауры) и "Отрадное" (Чаква), представляющие собою в совокупности площадь около 300 десятин земли, уже насчитывает до 140 десятин чайных плантаций, на коих рассажено свыше 1.000,000 чайных кустов. Да, кроме того, в питомниках имеется еще до 3.000,000 сеянцев, которые в любой момент могут быть высажены на плантации. Для того, чтобы довести плантации до настоящего их состояния К. С. Попов израсходовал на все три имения по 1 января 1902 г. 1.855,000 р. При этом, если оставить в стороне расходы общего характера и принять за основания лишь расходы по покупке земли, по ее очистке и обработке под плантацию, по устройству дорогостоящих террас, каменных лестниц и водостоков, идущих от подножия к вершине, на высоту свыше 1,200 футов над уровнем моря, стоимость семян и кустов, расходы по их выращиванию и рассадке и по найму специалистов, китайцев и англичан, то стоимость каждой десятины собственно чайных плантации выразится в сумме – 6,000 рублей. Может возникнуть, конечно, вопрос о том, обладает ли жизнеспособностью дело, которое, вызвав такие огромные расходы пока не дало предпринимателю ничего кроме убытка. Ответ на это можно дать только утвердительный. Новизна дела, дорогостоящее устройство террас, почти сплошная гибель первых партий семян и пр., вот те причины, благодаря которым К. С. Попов, затратив все свои средства, на чайное дело, очутился в настоящее время без оборотного капитала.

И мне лично пришлось израсходовать десятки тысяч руб. на организацию чайного дела (постройка фабрики, выписка семян и пр.). Но уже через три-четыре года, когда все кусты чая (1.000,000 шт.) достигнут сбороспособности, плантации, несомненно принесут значительный доход.

М.Ф.

(Окончание следует).

Газета «Коммерсант» №69 [17 октября 1909]:

Кавказские чайные плантации Константина Семеновича Попова.

Окончание *).

В Китае чайный куст во все 4 сбора дает в среднем около 4 фун. зеленого свежего листа, из которых вырабатывается около 1 фунта готового чая, а некоторые, более сильные и богатые листвой, кусты дают в сезон до полутора фунтов готового чайного продукта. Если предположить, что чайный куст в Закавказье будет давать такие же сборы, как в Китае, то с 1.000,000 кустов будет получаться ежегодно до 1.000,000 фун. готового чая; но, в виду новизны дела, а также молодости кустов, допустим, что размеры сбора будут на первых порах вдвое меньше, и в таком случае 1.000,000 кустов дает до 500,000 фунтов готового чайного продукта. Пойдем еще дальше, допустим, что Кавказские сборы будут вчетверо меньше китайских, но и при этом предположении с 1.000,000 кустов все-таки будет получаться ежегодно до 250,000 фунтов готового чая.

"Первый русский чай Константина Попова" продавался до сих пор по ценам - 1 р., 1 р. 20 коп., 1 р. 60 коп., 2 р., 2-р. 20 коп., и 2 р. 40 коп. за фунт. Возьмем на круг цену в 1руб. 20 коп. за фунт, отчислим из нее 20 коп. на комиссионные или торговые расходы, тогда валовой доход имений, при наличности 1.000,000 кустов, выразится в сумме – 250,000 руб. Каковы же, однако, будут расходы по плантациям через три - четыре года. Расходы эти останутся те же, что и сейчас, т.е. 37,000 руб., за исключением лишь следующих статей, по которым расход увеличится: сбор зеленого листа обходится по 7 коп. с фунта свежего листа или по 28 коп. с фунта готового чая. Следовательно, на 250,000 фунтов готового чая, т.-е. на 1.000,000 фунтов зеленого листа придется израсходовать по этой статье – 70,000 рублей.

Несколько увеличится теперешний расход по статье "приготовление чая". Расход таков: ремонт фабрики будет обходиться ежегодно не свыше пятипроцентной ее стоимости, т.е. будет равняться – 2,250 рублям. Рабочих для фабрики потребуется не менее 30 человек, в течение пяти месяцев (фабрика работает лишь периодически), или 150 дней. Определяя заработную плату фабричного рабочего в размере одного рубля в день, получим, таким образом, расход в сумме 4,500 рублей. Расход на фабричные материалы, и ныне довольно незначительный, останется почти тот же. Но, во избежание всяких непредвиденных случайностей, я допускаю увеличение расходов по этой статье до суммы – 10,900 руб.

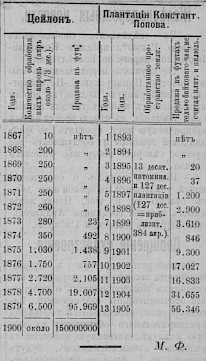

Упаковка чая обходится с фунта З коп., а расходы по провозу от Батума до Москвы составляют 4 коп. на фунт. Таким образом, с 250,000 фунтов придется израсходовать по этим двум статьям до 18,000 рублей. Вычитая из суммы валового дохода (250,000 рублей) расход (37,000 руб. + 70,000 руб. + 10,000 руб. + 18,000 руб. = 135,000 р.), получим ежегодный чистый доход в сумме 115,000 рублей. Надо заметить при этом, что при исчислении дохода брались везде за основание суммы минимальные, а при исчислении расхода, наоборот, суммы максимальные, так что, в действительности, следует ожидать чистый доход в сумме, значительно большей. А что предположения относительно будущего, мною вышеизложенные, представляются не преувеличенными и не гадательными, это подтверждается прилагаемой при сем сравнительной таблицею производительности чайных плантаций на Цейлоне и в Закавказье, в течение первых 13-ти лет их существования, при чем обращаю внимание на то, что величина обработанной площади на плантациях Попова осталась все та же – 384 акра, а величина обработанной площади на Цейлоне в 13-й год их существования была 8,500 акров, т.е. была в семнадцать раз больше Попова.

Таковы факты.

Неужели и теперь, когда англичане уже хотят завладеть культурой чая на Кавказе, русские чаеторговцы не придут на помощь родному делу не дадут возможности довести до конца так блестяще начатое дело, и, пользуясь знаниями и громадным опытом К. С. Попова, не станут здесь твердой ногой ранее, чем это сделают иностранцы.

Сравнительная производительность чайных плантаций на Цейлоне и в Кавказских имениях Константина Попова в первые 13 лет их существования.

*) См. № 68 "Комерсанта".

Газета «Коммерсант» №340 [28 сентября 1910]:

Бр. К. и С. Поповы.

26 сентября состоялось общее собрание пайщиков т-ва чайной торговли и складов бр. К. и С. Поповы в Москве. Председательствовал А. А. Абрикосов. Собрание рассмотрело и утвердило отчет за 1909/10 г. с чистой прибылью в 571,853 р. Постановлено выдать в дивиденд 21% на основной капитал в 1.500,000 р. За предыдущий год прибыль составляла 444,876 р., пайщиками получено 17%. Выбывавшие по очереди директора К. С. Понов и Б. И. Абрикосов избраны вновь. В члены ревизионной комиссии избраны: Г. А. Абрикосов, Л. А. Абрикосов, Н. П. Калашников, П. К. Микини и М. И. Савельев.

Газета «Коммерсант» №624 [27 сентября 1911]:

АКЦИОНЕРНО-ПАЕВОЕ ДЕЛО.

Т-во чайной торговли и складов "Бр. К. и С. Поповы" закончило 1910-1911 год чистой прибылью в сумме руб. 601,709. 15 к., т.-е. более прошлого операционного года на Руб. 29,856. 49 к. Общее собрание, состоявшееся 25 сентября, постановило отчет за 1910-1911 г. утвердить и выдать в дивиденд 23½% или 1,176 руб. на пай. Отмечая прогрессирующую с каждым годом деятельность т-ва, общее собрание, по предложению ревизионной комиссии, выразило особую благодарность правлению т-ва в лице директоров: K. С. Полова, В. А. Абрикосова и С. Е. Сорокина.

Взамен выбывавших по очереди директора В. А. Абрикосова и кандидата Г. Ф. Егер избраны вновь: В. А. Абрикосов - директором правления, а Г. Ф. Егер – кандидатом. Состав ревизионной комиссии остался прежний: Г. А. Абрикосов, Л. А. Абрикосов, Н. П. Калашников, П. К. Микини и М. И. Савельев.

Газета «Коммерсант» №908 [25 сентября 1912]:

Т-во бр. К. и С. Поповы закончило 1911-1912 операционный год с чистой прибылью в 551,426 р.; к выдаче в дивиденд подлежит 352,556 р., или 23,5%. Осн. кап. 1.500,000 р., запасной 500,000 р., пенсионный 217,025 руб., выданные и акцептованные траты 537,005 р., пошлина, подлежащая оплате 1.811,552 р., тамож. расходы, под лежащие оплате 11,098 р., кредиторы 698,258; по обеспечению 157,375 руб., касса, переводы и текущие счета 1.286,334 р., ценные бумаги 1.129,361 р., недвижимое имущество (за вычетом амортизации) 218,381 р., движимое имущество, за вычетом амортизации 42,100 р., товары (чай, сахар, кофе, какао и цикорий) 1.886,324 р., дебиторы (по счетам, векселям и налож. платежам) 1.476,159 р., покупательское обеспечение (векселями) 153,650 р., переходящие суммы 65,239 р. Выбывают по очереди директор С. Е. Сорокин, кандидат Б. И. Абрикосов. Избраны вновь: вместо отказавшегося кандидата Г. Ф. Егер избран: Н. К.| Попов.

Газета «Сенатские ведомости» №13 [14 февраля 1912]:

Министром Торговли и Промышленности.

1911 года Декабря 13. Государь Император, по представлению Министра Торговли и Промышленности о полезной деятельности и особых трудах заведывающего торговым отделом товарищества чайной торговли и складов "Братья К. и С. Поповы", личного почетного гражданина Владимира-Филиппа-Фердинанда Доберта и согласно удостоению Комитета о службе чинов гражданского ведомства и о наградах, Всемилостивейше соизволил пожаловать ему, Доберту, к 6 Декабря 1911 года, звание потомственного почетного гражданина.

Газета «Русский инвалид» №233 [26 октября 1901]:

Замечательная коллекция. Инспектор по художественной части министерства финансов г. Бенуа командирован в Москву для участия в совещании по вопросам, касающимся устройства при Строгановском центральном училище рисования музея для замечательно богатой коллекции, пожертвованной училищу известным чаеторговцем К. С. Поповым. Совещание состоится под председательством г. Жуковского (сына писателя) и при участии жертвователя. Предполагается выработать положение о музее и составить каталог коллекции с объяснениями и иллюстрациями. Предметы этой чрезвычайно разнообразной коллекции, оцениваемой приблизительно в миллион руб., вывезены из разных стран востока: Египта, Японии, Китая, Сингапура, Цейлона и Гонолулу, относятся к художественной промышленности, искусству и образу жизни народов, населяющих эти страны, а также дают материал для изучения естественных богатств этих стран. Тут, по словам «России», есть модели жилищ, костюмов, посуда, коллекция бабочек, растений и проч.

![Газета «Новое Время» №7585 [1897]](/site/assets/files/1397/7585_1897.0x100.jpg)

![Газета «Новое Время» №7846 [1898]](/site/assets/files/1397/7846_1898.0x100.jpg)

![Газета «Новое Время» №9130 [1901]](/site/assets/files/1397/9130_1901.0x100.jpg)

![Газета «Новое Время» №6221 [1893]](/site/assets/files/1397/6221_1893.0x100.jpg)

![Газета «Новое Время» №3560 [1886]](/site/assets/files/1397/3560_1886.0x100.jpg)

![Газета «Новое Время» №6753 [1894]](/site/assets/files/1397/6753_1894.0x100.jpg)

![Газета «Новое Время» №7346 [1896]](/site/assets/files/1397/7346_1896.0x100.jpg)

![Газета «Новое Время» №8062 [1898]](/site/assets/files/1397/8062_1898.0x100.jpg)

![Газета «Новое Время» №8967 [1901]](/site/assets/files/1397/8967_1901.0x100.jpg)

![Газета «Новое Время» №12801 [1911]](/site/assets/files/1397/12801_1911.0x100.jpg)

![Газета «Новое Время» №13589 [1914]](/site/assets/files/1397/13589_1914.0x100.jpg)

![Газета «Новое Время» №6676 [1894]](/site/assets/files/1397/6676_1894.0x100.jpg)

![Газета «Новое Время» №2942 [1884]](/site/assets/files/1397/2942_1884.0x100.jpg)

![Газета «Новое Время» №8289 [1899]](/site/assets/files/1397/8289_1899.0x100.jpg)

![Газета «Новое Время» №6960 [1895]](/site/assets/files/1397/6960_1895.0x100.jpg)

![Газета «Новое Время» №7348 [1896]](/site/assets/files/1397/7348_1896.0x100.jpg)

![Газета «Новое Время» №6237 [1893]](/site/assets/files/1397/6237_1893.0x100.jpg)

![Газета «Новое Время» №7980 [1898]](/site/assets/files/1397/7980_1898.0x100.jpg)

![Газета «Новое Время» №7834 [1897]](/site/assets/files/1397/7834_1897.0x100.jpg)

![ВЕСТНИК ФИНАНСОВ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ №47 [1898]](/site/assets/files/1397/556.0x100.jpg)

![Газета «Новое Время» №6925 [1895]](/site/assets/files/1397/6925_1895.0x100.jpg)

![Русский биографический словарь. Т. 14 [1905]](/site/assets/files/1397/rsl01002921692-551.0x100.jpg)

![Газета «Московские Ведомости» №241 [1872]](/site/assets/files/1397/moskovskie_vedomosti_241_1872.0x100.jpg)

![Газета «Коммерсант» №69 [1909]](/site/assets/files/1397/69_1909.0x100.jpg)